最近,和幾位舊同學開了一個WhatsApp 群組,

最近,和幾位舊同學開了一個WhatsApp 群組, 方便大家相約聚會及交流湊仔經。

方便大家相約聚會及交流湊仔經。 今天早上,當我開啟手機時,竟然有接近100個未讀訊息,

今天早上,當我開啟手機時,竟然有接近100個未讀訊息, 令我大為驚訝,究竟昨晚發生什麼事情,令大家那麼踴躍發言?噢……原來是講孩子們的「壞話」!

令我大為驚訝,究竟昨晚發生什麼事情,令大家那麼踴躍發言?噢……原來是講孩子們的「壞話」!

同學A:「近排我個女好曳,成日打我隻手,鬧佢又唔聽。」

同學B:「我個仔仲曳,鍾意跑來跑去,又跳來跳去,愈叫佢唔好跑佢就愈要跑,好鬼激氣!」

同學C:「唉,我細仔咪仲唔聽話,成日喺屋企掂呢樣掂果樣,真係好驚佢掂到啲危險野,睇少眼都唔得。」

同學D:「我嗰細女成個污糟貓咁 ,次次食飯都整到張枱好污糟,

,次次食飯都整到張枱好污糟, 教極佢都係咁,都唔知點算好?」

教極佢都係咁,都唔知點算好?」

正當眾人怨聲載道,你一言我一語,繼續將孩子的「惡行」公諸於世時,有一位不活躍於組群的舊同學,竟然一反常態地作出回應。

同學E:「我好明白大家似乎對孩子嘅不當行為感到不滿同無奈,因為我個女都經常出現一些不當行為,但我會針對行為,同佢講呢個行為係唔合適,而唔係針對佢個人,乜都話佢曳,話佢錯。大家不妨平心靜氣,想想自己對孩子嘅Comment是針對事還是對人?」

各人當頭棒喝,紛紛給同學E「叻叻」Emoji, 我都不甘示弱,立即給她十個Good,多謝她的提醒!

我都不甘示弱,立即給她十個Good,多謝她的提醒!

解說

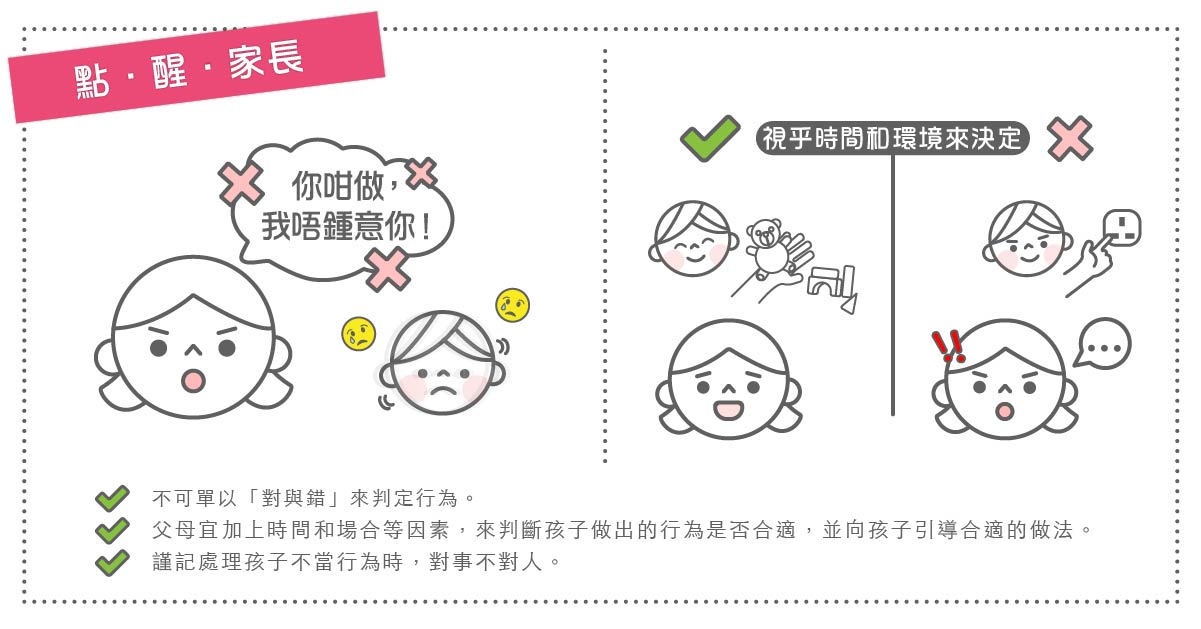

當孩子出現不當行為時,很多父母會立即斷定他們頑皮、不聽話,並指責孩子不可以這樣做,或向孩子說:「你咁做,我唔鍾意你!」,有些父母甚至因而真的被孩子激怒了,其實,父母應該針對事件而非針對人,有很多行為本身不可單以對與錯來判定,要視乎時間和環境來決定做這行為是「合適」還是「不合適」,例如:孩子在公園跑跑跳跳是沒有問題,但深夜在家中進行便不合適;孩子喜歡用手觸碰東西,可能是因為他充滿好奇心,想四處探索,但倘若觸碰電掣或插頭便是不合適了;另外,孩子吃飯不整潔又是否有錯?這些都值得父母好好考量。

父母應該向孩子分析在什麼情況下做出這些行為是合適,什麼情況下不合適,而不是事事單用「對與錯」來責備或教訓他們。